先日スマホ向けアプリ『みんゴル』について記事をまとめた。改めてPay to Winゲームの問題点について考えてみたい。

Pay to Winとは?

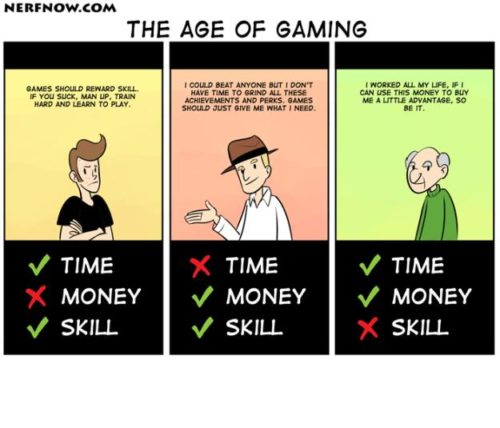

Pay to Win(P2W)は基本プレイ無料(Free to Play)タイトルの中でPvP要素を有しており、課金サービスによって勝敗に影響が出るタイトルを指す。同じ条件で対戦した場合に課金で能力が強化されたユーザーが勝つ仕様となっている場合にはP2Wだと言えよう。

判断が難しいのは無課金ユーザーでも時間を掛ければ同じ条件まで強化可能な場合だが、実質的に時間がかかり過ぎる場合はF2Pゲームとは言いきれないのが筆者の見解である。

問題点

公平性

P2Wの一番の問題点は公平性が担保されないという点である。クラロワで言うと同じカードを使用し、同じプレイヤースキルの場合でもより課金し、カードレベルが高いユーザーが勝つ仕様になっている。これは無課金ユーザーには理不尽に感じるし、課金ユーザー同士でも相手より強くなるためにより課金するという「札束での殴り合い」が発生する。勝ち負けに金銭が絡むためeスポーツとして定着しないのも大きな特徴である。

上限が無い

もう一つ恐ろしい点は「強くなる」ためには課金する上限が無いことである。クラロワやみんゴルでは一応レベル・強化上限が設定されているものの、新カード・バランス調整で状況は大きく変わる。F2PのデジタルTCGでは必要なカードのみクラフトするだけで事足りるシーンだがP2Wの場合は実質的に課金しないと上位を目指せない調整がされる。

課金しない選択肢が無い

例えばF2PタイトルであるデジタルTCG『ハースストーン』の場合は低魔素で強いデッキを作る形でも上位を目指すことが出来る。より多くの種類のデッキを使いたい=選択肢を増やしたい場合のみ課金が必要となるバランスとなっている。しかしP2Wの場合は「楽しく」勝つためには課金して下さいという調整になっている。というのもガチでプレイすると僅かな差で負けて「課金してれば勝てた」シーンが出て来る。その時に「課金していないこと」がストレスに変わってくる。そのため「楽しく」遊ぶためには事実上課金が必須となる。

人が課金する心理

それでも人が課金してしまう心理は「金額」と得られる「成果」の比較が根底にある。1時間かけてカードを収集、強化するのを「100円」課金すれば同じ成果が得られる場合に多くの人は「時給換算」して課金することを選ぶ。あるいは課金によって他者より上に立てる「優越感」を味わいたい場合も同様である。そもそも人は普段お金を使う場合でも必ず比較で考えている。高級志向の商品などは高くても得られる成果が高いため選ばれている訳で人がお金を使う心理を上手くついた仕様だと言えよう。

ゲームとして長く愛されるために

もちろん慈善事業でゲームを作っているわけではないので課金を促す形でのF2Pというのは理解できる。しかし露骨な拝金主義のPvPゲームは流行しても長く愛されはしない。ゲームをブランドとして末長く多くの人に愛されるものにするためには課金バランスをよく検討することが重要である。クラロワは課金バランスさえ良ければeスポーツとしても盛り上がる名作になり得ていたと思う。非常に惜しい。

企業側に「強制」されるのではなくプレイヤーが作品に「価値」を感じ「能動的」に課金したくなる作品が今後より増えてくれることに期待したい。

コメント

貧乏の戯言乙。この一言に尽きる。

どういうプレイスタイルを取ろうが人の勝手だし、

課金をさせる発想自体が悪い、みたいな書き方がすでにおかしい。

中立的な立場で考えて、普通のプレーも楽しいけど、

望むスタイルや地位を得るために課金する必要がある。っていうだけ。

ゲームを作るのもただじゃないし、運営もただじゃない。

コンシューマーのゲームじゃないんだよ。

通りすがり。様、コメントありがとうございます。

課金の仕組み自体は否定していません。

事実、筆者も『ハースストーン』に課金しつつ楽しんでいます。

本投稿で問題に挙げているのは「課金によって勝敗が決まる」Pay to Winの仕組みです。

望む人は課金すれば良い~と片付けてしまっては「嫌なら見るな」理論で話が終わってしまいます。

海外でもルートボックス問題は大きな関心を集めていますし、P2W自体にも問題があるのでは?という問題提起です。

筆者もゲームを個人開発していますし運営の難しさも理解しています。

最後の一文は意味不明ですがコンシューマも同様に開発費もかさみますし、より大変です。

ありがとうございました。

こういう自分勝手なバカが、Pay to Winを肯定するわけだ。

チェスの原型となった古代インドのチャトランガ、

江戸時代に流行った盤すごろくを見ればわかる通り、

古代よりゲームとは「己の知力で勝敗が決まるもの」だ。

金にも運にも頼ることができないゲーム、

競技性の高いゲームで互いの知力を尽くすから、対戦も観戦も楽しいわけ。

現代でも、その思想はeスポーツに受け継がれている。

しかし、まがい物のデジタルゲームには、その思想をブチ壊す物もある。

それがPay to Winである。

カボット様、コメントありがとうございます。

P2Wを肯定したいというよりP2Wの否定を否定したいのだと思います。

ビデオゲームにおける楽しさを限定するつもりはありませんが、例に挙げてもらったアナログゲームの歴史の積み重ねが今の対戦ゲームの礎となっていることは確かですね。

「まがい物」の表現は納得ですがeスポーツ群と同列にP2Wのゲームがある事自体も問題かもしれませんね。

考えさせられるご意見ありがとうございました。